プロジェクトマネジメントにおけるアウトプット、アウトカム、ベネフィット、バリューの違いとは?

プロジェクトマネジメントにおいて、アウトプット、アウトカム、ベネフィット、バリューといった言葉を良く見聞きすると思います。これらはプロジェクトを実行した結果として得られるものであり、プロジェクトマネジメントにおいて非常に重要な概念であり、意識して実行していかねばなりません。

ただ、これらの言葉は非常に紛らわしく、解釈の違いもあってか人によって使い方が異なることも多々あります。そこで、この記事では、PMI(Project Management Institute)のグローバル標準やAXELOSのグローバルベストプラクティスを参考にし、これらの違いを整理しました。ご参考にしていただければ幸いです。

目次

それぞれの違い

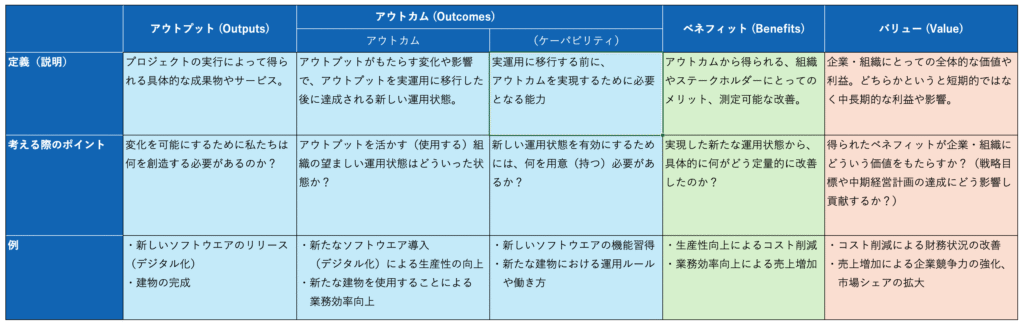

プロジェクトマネジメントにおいて、アウトプット、アウトカム、ベネフィット、バリューという言葉がありますが、それぞれの違いについて要約し下表にまとめました。(表をクリックすると拡大します)

定義(説明)、考える際のポイント、例を含めて記載しています。また、アウトカムを実現する際に必要となるケーパビリティも記載しています。

これらの要素の依存関係(ベネフィットマップという考え方)

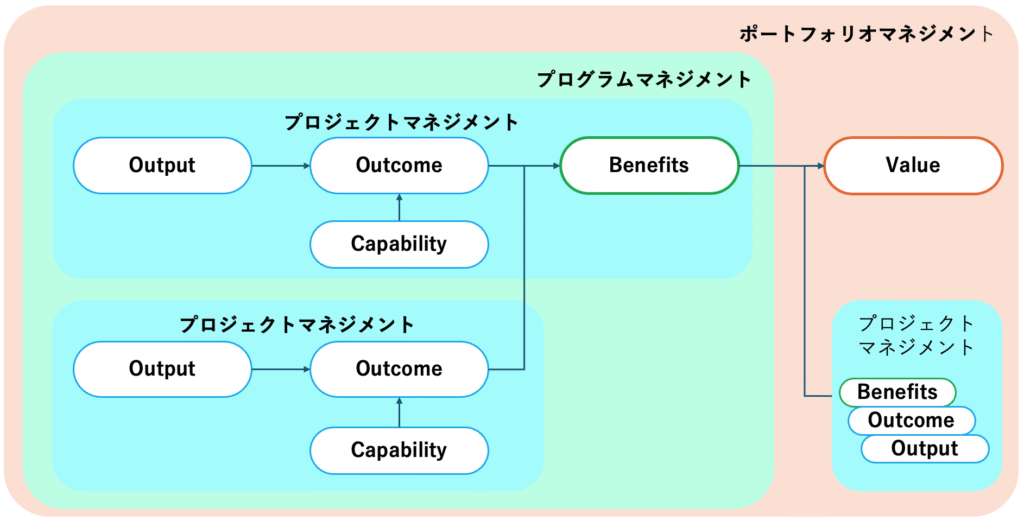

それぞれの違いをご紹介しましたが、表に記載したとおり、アウトプット、アウトカム、ベネフィット、バリューには、依存関係があります。その関係は、ベネフィットマップとして記載されていることが多いです。

単純に、アウトプット→アウトカム→ベネフィット→バリューというケースもありますが、実際には、複数のプロジェクトが絡んでいるなど、より複雑になります。PPPM(ポートフォリオ、プログラム、プロジェクトマネジメント)で俯瞰してみていくことが必要となります。そのイメージ図は以下のとおりです。

- ベネフィットの創出については、プロジェクト単独ではベネフィットに結びつき難い場合があります。その際には、複数のプロジェクトを束ねてシナジーを創出しベネフィットを創出するプログラムマネジメントを実行することが有用です。

- バリューについては、企業・組織の戦略や経営計画に貢献するためのバリューを創出するためには、正しい(バリュー創出につながる)プロジェクトやプログラムを選定するなど、ポートフォリオマネジメントを実行することが必要となります。

プロジェクト成功の定義(QCD達成から価値創出へ)

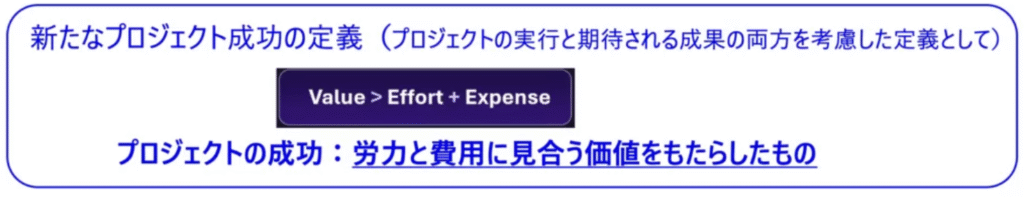

2024年9月に、PMIよりプロジェクト成功の新たな定義が提示されました。これまでのQCD(スコープ・品質、コスト、スケジュール)で成功を測ることはもはや十分ではないと言われており、価値に焦点を当てた定義に変わっています。

つまり、これまでのプロジェクトマネジメントでは、アウトプットやアウトカムの実現に焦点を当て、QCDをコントロールしてきたわけですが、今後はベネフィットやバリューまでしっかりと見据えた上でマネジメントしていくことが求められるということになります。

「新たなプロジェクト成功の定義」につきましては、別の記事で投稿しておりますので、合わせてご参照ください。https://p3moffice.com/2024/09/new-definition-project-success/

おわりに

以上、アウトプット、アウトカム、ベネフィット、バリューの違いについてご紹介しました。

プロジェクトマネジメントを実行するうえで、これらを常に意識し、プロジェクト成功の指標としていくことが効果的です。また、プロジェクト単体だけではなく、企業組織の戦略との整合、ポートフォリオ、プログラムなど全体を俯瞰したうえでバリュー(価値)を創出すること、つまりプロジェクトがどのようなアウトプット、アウトカムを創出していけばバリューにつながるかを検討することが、重要なポイントとなります。

プロジェクトを成功に導くにあたって、少しでも皆さんのご参考になれば幸いです。

プログラムマネジメントやポートフォリオマネジメントにつきましては、他の記事や書籍「プロジェクト・ポートフォリオマネジメントの教科書」でご紹介しておりますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

1 件のコメント