「プロジェクト成功へ理解を深めるためのガイド」として、これまでいくつかの記事を投稿していますが、今回はプロジェクトが失敗する要因について考えていきたいと思います。(この記事は、2023年7月に投稿した内容に最新情報を盛り込んでアップデートしたものです)

プロジェクトの成功率について、少し前の記事ですが、日経コンピュータの記事によると、プロジェクト成功率は52.8%とあります。(出典:日経コンピュータ2018年3月1日号 特集記事)ここ最近の明確なデータはありませんが、プロジェクトマネジメント手法の発展やプロジェクトマネジメントの知識と経験を保持する人が増加していますので、更に成功率が高まっていることは間違いありません。

ただ、依然として一定の割合でプロジェクトが失敗に終わる状況があることは事実です。では失敗する要因にはどのようなものがあるのでしょうか?

目次

プロジェクトが失敗に至る主な要因

プロジェクトが必ずしも成功しない理由としては、企業・組織の状況やプロジェクトによって様々ですが、ある程度共通した要因があると言われています。主なものは以下です。

- プロジェクトの目標があいまい(適切ではない)

- 組織における優先順位が変わる

- プロジェクトへの支援・サポートが十分ではない

- プロジェクトが複雑化している

私がセミナーの講師をつとめさせていただいた際に、受講者の皆さんから「プロジェクト失敗の要因となった(もしくは失敗のリスクが増加した)ご経験」について回答をいただいております。その結果は以下のとおりです。

| プロジェクトの失敗要因 | 該当経験のある方の割合 |

| プロジェクトの目標があいまい (適切ではない) | 68.7% |

| 組織における優先順位が変わる | 44.8% |

| プロジェクトへの支援・サポートが 十分ではない | 73.1% |

| プロジェクトが複雑化している | 86.7% |

皆さんのご経験はいかがでしょうか? 多かれ少なかれ、これらの要因が全てではないにしろ何らかの影響を及ぼしプロジェクトが失敗に終わった(またはプロジェクトのリスクが高まった)などのご経験があるのではないでしょうか。

では、それぞれの要因について見ていきましょう。

それぞれの要因について(考察)

プロジェクトの目標があいまい(適切ではない)

プロジェクトではプロジェクトの初期の段階で目的や目標を設定し、計画を立て実行フェーズに入っていくわけですが、そもそもプロジェクトの目的や目標が、企業の戦略や経営計画にそったものになっていない場合はどのような状況に陥ると想像できますでしょうか。

プロジェクトの入口から間違った方向に向かってコストや労力を費やすことになりますので、設定したQCD(品質、コスト、納期)の目標を達成したとしても、無駄に終わることになり、経営側の観点では大きな損失になります。プロジェクト関係者にとってもプロジェクトの目標を達成したにも関わらず、企業組織に貢献できていない結果となります。

いや決してそんなことはあり得ないと思われる方も多いかもしれませんが、実際には少なからず発生しています。プロジェクトマネジメント協会(PMI)がグローバルレベルで2017年に実施した調査結果がありますので、ご紹介いたします。

「過去12 か⽉間に組織内で開始され、失敗とみなされたプロジェクトのうちその失敗の主な原因は何でしたか? 」 という質問に対し、

「プロジェクトのビジョンやゴール設定が不適切」と回答した人:30%

出典:PMI’s PULSE of the PROFESSION 9th Global Project Management Survey, APPENDIX

日本においてはどうでしょうか。

近年ほとんどの日本企業ではデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みを実施していますが、この一大プロジェクトの目的が不明確ということはないでしょうか。何のために実施しているのか、そのゴールは何かということが明確になっていて、目的・目標が企業の戦略と整合している必要があります。ただ戦略と整合していないDXの取り組みが一定数あるという状況があると言われています。IPA:情報処理推進機構が発行している「DX動向2024」には以下のデータが掲載されています。

DXに取り組んでいる企業(n=1,013社:2023年度の調査)のうち

「全社戦略に基づきDXに取組んでいる」企業:37.5%

「全社戦略に基づき一部の部門でDXに取組んでいる」企業:21.9%

これらの合計の約6割は戦略と整合したDXの取り組みですが、言い換えると約4割は戦略と整合していない取り組みになります。

引用:IPA 情報処理推進機構 DX動向2024 図表1-1より

DXプロジェクトが成功し、DXの変革という本来の目的、つまり単にデジタル化ということではなくデジタル化による事業変革へ向けた成果を創出していくことが求められます。

組織における優先順位が変わる

近年、様々な変化が発生しており、その変化に適応するために企業・組織の戦略や目標が変わり、業務や、施策・プロジェクトに影響を与えることは多くあるのではと思います。変化に迅速に対応していかねば、期待した成果を得られず、費やした労力や費用が無駄に終わってしまう、つまりプロジェクトが期待通りの成果を創出できないという状況に陥ります。

先ほどご紹介した、プロジェクトマネジメント協会(PMI)がグローバルレベルで2017年に実施した調査結果は以下のとおりです。

「過去12 か⽉間に組織内で開始され、失敗とみなされたプロジェクトのうちその失敗の主な原因は何でしたか? 」 という質問に対し、

「組織における優先順位の変更」と回答した人:41%

出典:PMI’s PULSE of the PROFESSION 9th Global Project Management Survey, APPENDIX

組織における優先順位が変わるといったことが、どのくらいあるのかを調査した結果をご紹介します。

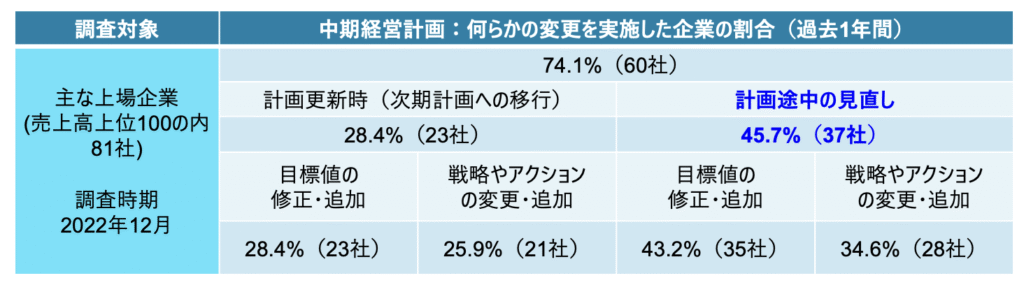

日本の多くの企業では、中期経営計画を立て、その目標を達成するために様々な施策やプロジェクトを立ち上げて実行している状況ですが、その中期経営計画も外部環境や内部環境の変化により、途中で変更になることがあります。2022年に実施した日本の主な上場企業(売上高上位100)の中期経営計画の調査では、計画途中に中期経営計画を見直した(目標値の修正・追加、戦略やアクションの変更・追加など)という企業が約46%ありました。

これらの経営計画の見直しが発生した際には、少なからずプロジェクトへの影響も発生します。影響を検討してプロジェクトの方向修正を(必要に応じ)実施するなどが必要となります。ただ見直しを実施せずに当初の計画通りにプロジェクトを進めると、プロジェクトの成果が期待通りに得られない(失敗のリスクが高まる)ことになりかねません。

プロジェクトへの支援が十分ではない

企業の経営層・スポンサーからのプロジェクトへのサポートが十分に得られない場合、プロジェクトマネージャーなどプロジェクトを実行する側としてはプロジェクトを計画通り成功させることは非常に困難になります。

プロジェクトへのサポートの主なものとしてはリソース(人、資金など)の支援になりますが、次のようなことを実際によく見聞きします。

- プロジェクトの数が増え工数不足が常態化している

- 限られた優秀な人材がいくつものプロジェクトを掛け持ちし非常に忙しい状態が続いている

このような状況はまさにプロジェクトのリスクが高くなる要因であり、プロジェクトが失敗につながる一つの要因となり得ます。

また、前述のプロジェクトマネジメント協会(PMI)が実施した調査結果は以下のとおりです。

「過去12 か⽉間に組織内で開始され、失敗とみなされたプロジェクトのうちその失敗の主な原因は何でしたか? 」 という質問に対し、

「スポンサーのサポートが不十分」と回答した人:27%

出典:PMI’s PULSE of the PROFESSION 9th Global Project Management Survey, APPENDIX

では何故、経営層等のスポンサーからのプロジェクトへのサポートが不十分になるのでしょうか。私はその大きな要因は、旧態依然の組織の考え方にあると考えています。

特に日本企業では従来のオペレーションが主で、プロジェクトは一時的という考え方に基づく組織形態になっていることが多いのではないでしょうか。

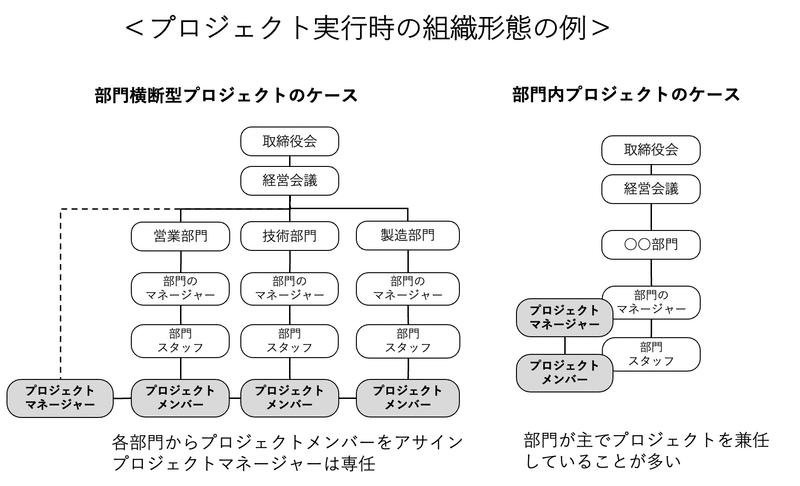

部門横断型プロジェクトのケースでは、プロジェクトマネージャーが一時的に専任でアサインされ、プロジェクトメンバーは各部門から数名ずつアサインされるというマトリクス型の形態になります。

また、部門内プロジェクトのケースでは、所属部門内でプロジェクトマネージャーとプロジェクトメンバーがアサインされ、この場合は部門のオペレーションと兼任することが多いと思います。

両ケースともプロジェクトメンバーは部門(オペレーション側)とプロジェクトの両方から指示を受けて業務を実施することになります。ただメンバーの管理の主は部門側にある状況で、プロジェクトメンバーの負荷状況の管理(残業等)については、おそらく部門のマネージャーが主導して実施するのではないでしょうか。また、中長期的な人材管理の観点(人材育成、評価、キャリアプランなど)では部門のマネージャーが責任を負い、人事的な権限も部門のマネージャーが持つことが多いと思います。

このようにプロジェクトを実行する組織の場合でもオペレーション部門が中心となりますので、経営層のプロジェクトへの関心が低くなりがちで、経営や部門側のプロジェクトへの十分な支援ができていないケースがあると考えます。

これまでのやり方が決して間違っているというわけではなく、プロジェクトが一時的(暫定的)で全体業務において占める割合が低い状況であれば、これまでと同様の考え方で大きな問題はないかもしれませんが、プロジェクトの数が急激に増えている状況では、これまでの考え方や組織形態も変更していくことが求められるのではと思います。

プロジェクトが複雑化している

プロジェクトも規模が大きくなり複雑化する傾向にあり、複数のプロジェクト(サブプロジェクトを含む)を同時並行的に実行するケースも多い状況です。相互に依存関係がある複数のプロジェクトでは、一つのプロジェクトに何らかの問題が発生すると他のプロジェクトにも影響が出て、計画通りプロジェクトが進まない、プロジェクトのリスクが高まるといった状況に陥ることは、皆さんもご経験されているのではと思います。

近年、プロジェクトマネジメント手法は、世界標準となっているPMBOK®︎(Project Management Body Of Knowledge)が日本にもかなり浸透しており、プロジェクトマネジメントの専門知識と経験を持った有資格者である米国PMIが認定するProject Management Professional (PMP)®︎も日本国内に約50,000人おり(2024年5月末現在、PMI Certification Registryより調査した結果)、また組織内にPMO(Project Management Office)を設置し、プロジェクトの手法の均一化や進捗をレビューしプロジェクトを支援することに力を入れている企業も多く、プロジェクトの実行能力は飛躍的に向上している状況といえます。

プロジェクト単体のQCDと言われる指標(品質、コスト、納期)を計画通りに達成する精度は高まっています。ただ、プロジェクトも規模が大きくなり複雑、かつ不確実性が増しており、単体のプロジェクトの成果(QCD)だけではなく、複数のプロジェクトを束ねてマネジメントし、企業・組織の戦略にそった成果を出す取り組みが必要となっております。

海外では、複数のプロジェクトを束ねて成果を出す「プログラムマネジメント」という手法が浸透しております。PMIのグローバルスタンダードである「The Standard For Program Management 」が海外で普及(中国やインドでも)しており、体系立てたアプローチを取り入れている企業が増えています。日本では未だ導入している企業は少なく、日本でも積極的に取り入れてプロジェクトの成功率を高めて、成果を確実にあげていくタイミングに来ていると思います。

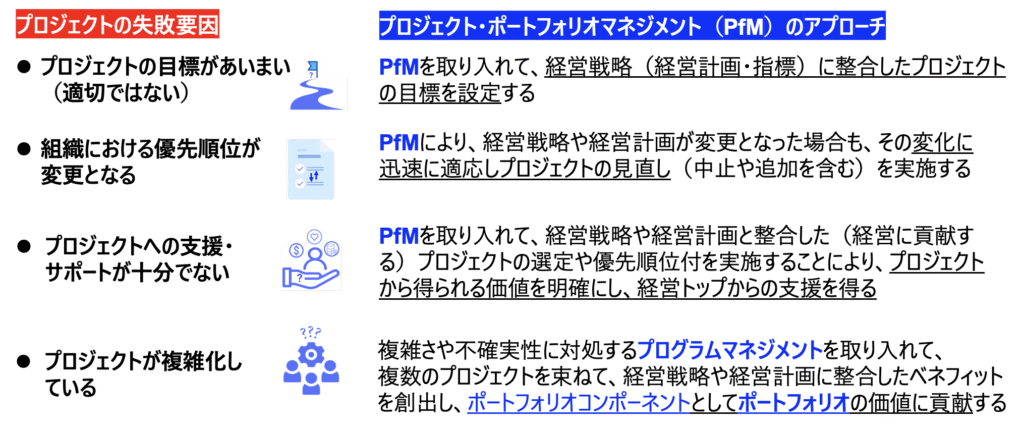

プロジェクトの失敗要因にどう対処するのか?

以上、プロジェクトが成功しない要因を考察してみましたが、これらの対策としては、プロジェクト・ポートフォリオマネジメント(およびプログラムマネジメント)を取り入れることが良いと私は考えています。

目まぐるしい外部環境の変化が発生する状況のなか、企業組織はビジネスの維持と更なる発展へ向けて、経営戦略に基づき、従来のオペレーションに加え多くのプロジェクトを実行しています。プロジェクトの数が急激に増え、時代はプロジェクトエコノミーに突入していきます。経営戦略の実践においては、プロジェクトが失敗する主な要因をしっかりと把握して、経営戦略に基づく正しいプロジェクトを見極めて、それらプロジェクトへ確実な支援を実施し、プロジェクトを成功に導くことが必須となります。これをすすめていくための有用なマネジメント手法が「プロジェクト・ポートフォリオマネジメント」です。

それぞれのプロジェクトの失敗要因に対する、プロジェクト・ポートフォリオマネジメントのアプローチの概要は以下です。(図をクリックすると拡大します)

このプロジェクト・ポートフォリオマネジメントですが、海外では既に浸透しており、欧米をはじめ最近ではインド、中国、中東各国などで取り入れる企業が増え、プロジェクトを重要な戦略実践のアクションと考え、プロジェクト中心の考え方にシフトしはじめています。

参考図書

プロジェクト・ポートフォリオマネジメントは、拙著「プロジェクト・ポートフォリオマネジメントの教科書」に詳細を記載しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。

補足(プロジェクト成功の定義について)

「プロジェクトの成功」について、この記事では”計画したQCD(品質、コスト、納期)を達成すること”を成功と位置付けておらず、”プロジェクトに費やした労力と費用に見合う価値をもたらすこと”を成功と捉えて、記事を記載しております。参考記事はこちらになります→「プロジェクト成功についての新たな定義とは?」

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。プロジェクト成功へ向け、少しでもご参考にしていただけると嬉しい限りです。